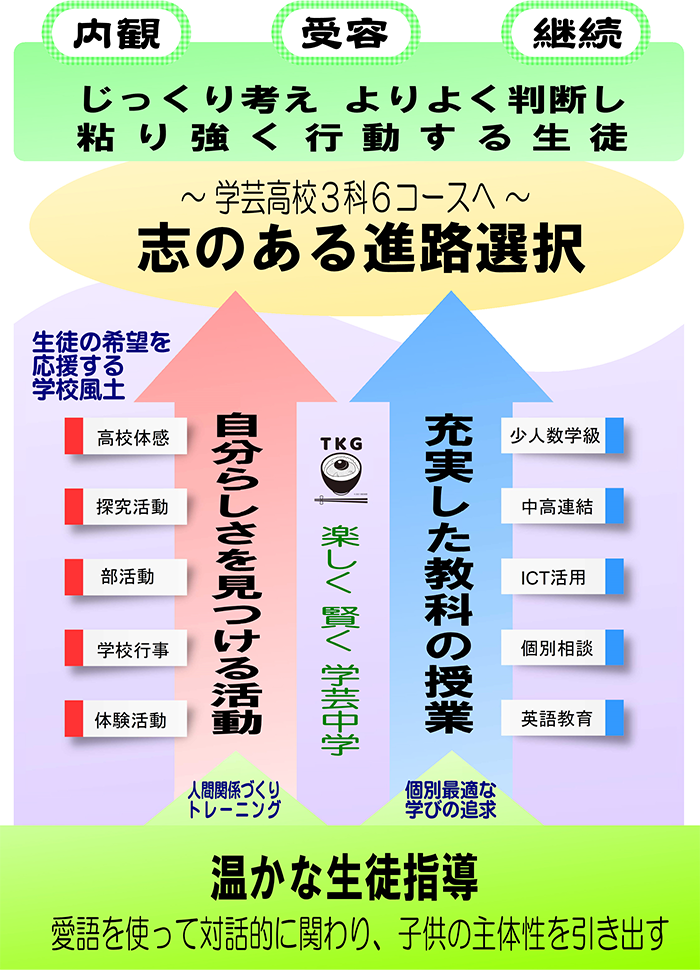

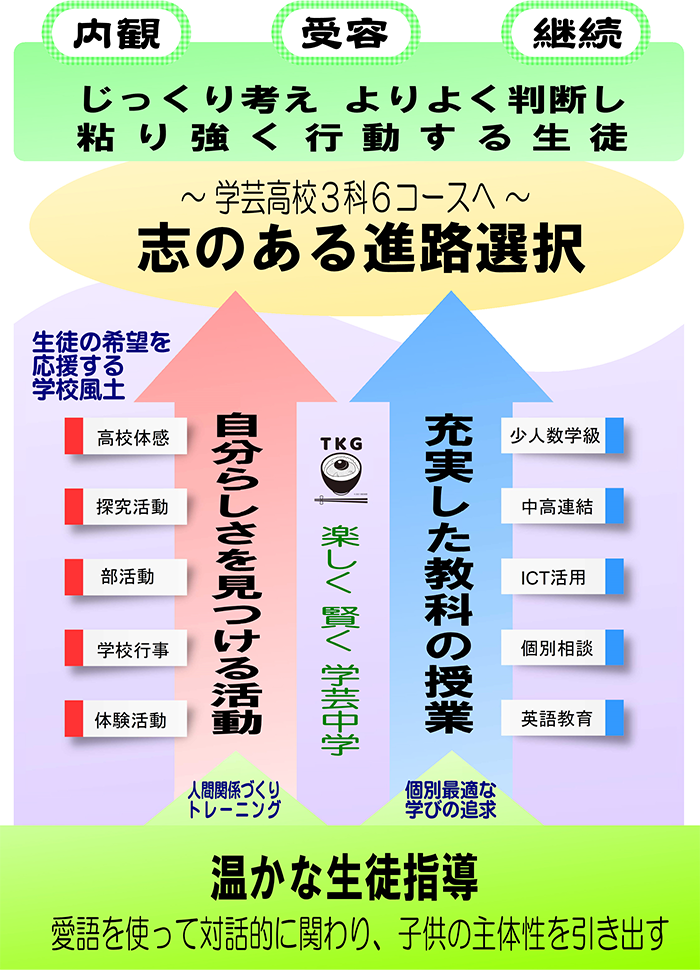

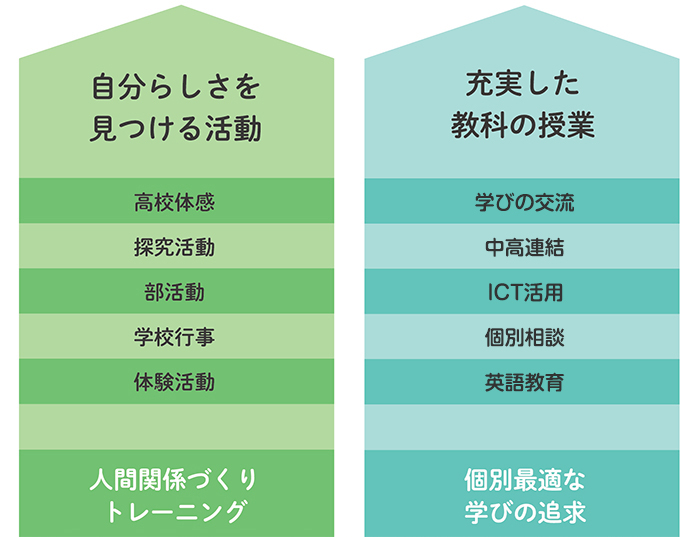

グランドデザイン

継続こそが、未来を変える力になる。

「主体的に学ぶ力」を養う3年間。

難関大学進学に向けチーム体制で指導

難関大学への進学をめざす人を対象にしたコースです。学級担任が生徒の学習状況を把握し、年3回以上の個別面談を実施。各教科の教員が連携して苦手教科の対策を行うなど、目標実現をサポートする体制が整っています。

地域と連携した学びで課題解決力を育成

地域の将来を担う人材を育成するコースです。生徒が主体となって取り組む「プロジェクト型学習」では、地域企業と連携した商品開発や地域の魅力を発信するイベント企画などを行い、課題解決力を育成します。

研究活動を通して科学創造力を育成

理数系科目を中心に基礎知識を積み上げた上で各自のテーマで研究活動に取り組み、自立した学習者を育てます。STEAM 教育 (科学・技術・工学・芸術・数学) で科学創造力を育成します。

7専攻で音楽を専門的に学ぶ

音楽を専門的に学ぶ人のためのコースです。県下初の音楽科として半世紀以上前に誕生し、音楽教育に取り組んできました。7つの専攻で音楽の実技と理論を学びます。

「描く」「造る」の技能を磨く

美術の専門教員の指導を受けて「描くこと」「造ること」の基礎を学び、技能を習得します。難関美術大学や教育系大学への進学、作家やデザイナーといった目標に向けて、個性を伸ばし表現力を身につけます。

芸術としての「書」を深く広く学ぶ

文字を芸術的な美の対象として、漢字や仮名を素材に自らの感動や個性を表現する芸術である書を深く広く学んでいきます。また、書文化、文字文化を学び、書くことに対する知識を深めます。

中高一貫校で良かった点は、やりたいことに向かって一直線につき進めることです。長期的な視点で学びながら自分の好きなことを見つけ、挑戦することができます。美術コースや地域創造コースなどいろんなコースを見て進路を考え、特進コースを選びました。

「得意」と「好き」を活かして大学進学をめざそうと思い、地域創造コースに進学しました。このコースでは、チームで一つのテーマに向き合い、形にしたものを社会に発信します。中学時代まで苦手だった「自分の意見を伝える」ということに日々挑戦しています。

中学時代は理科や英語など、興味のある教科に力を入れました。高校に進学する時、将来のことをしっかりと考えた上で「面白そう」「楽しそう」という直感を大切にして科学情報コースを選びました。自分の気になったことや興味のあることを積極的に学んでいます。

ポップスのシンガーになるという夢を叶えるために、音楽コースに進学しました。声楽専攻ミュージカルコースに所属し、歌だけでなく音楽の基礎や歴史などを幅広く学んでいます。人に感動を与えられるシンガーをめざし、多くのことを学びたいと思います。

美術のコンクールやイベントに積極的に参加し、自分の絵を多くの人に見てもらうことを意識しています。また実技では苦手なことにも挑戦し、満足いくまで制作するようにしています。自分の好きなことを仕事に活かせるようになることが将来の目標です。

進学の際、書道コースと特進コースで迷いましたが、自分の好きな書道をさらに深く学ぶために書道コースを選びました。書の楽しさや楽しみ方を知るとともに、書道の歴史などの知識も深め、人に感動してもらえるような字を書けるようになりたいと思います。

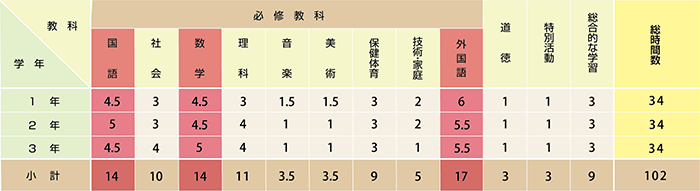

国語・数学・英語を標準の時間数より多くとり、十分な理解と繰り返しの時間にあてています。

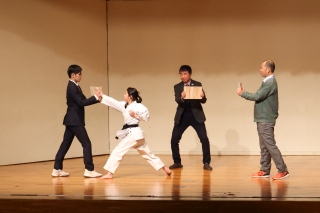

浜松学芸中学校では、読書感想文や体験文の発表、英語でのスピーチなど、さまざまな表現活動を行っています。人前で話をしたり自分の考えを伝えたりする力は、これからの時代にますます必要とされる能力です。準備してきたことを形にして表現する経験は、大きな成功体験になります。

これらの活動は、生徒たちの自主的な取り組みとして行われているものです。 過去には生徒たちが「創作劇」というプログラムを考案し、クラスごとに劇を発表するなど、個性豊かな表現活動が行われてきました。協力して一つのことをやり遂げる経験が、多様な考えを知り他者と協働する力を育みます。

学習発表会で称賛された空手の「板割り」

修学旅行事後発表会

新入生歓迎会

オリエンテーション合宿

中学教育

Junior Highschool