浜松学芸高校の音楽コースは、

本当の音楽の楽しさを感じられる場所です。

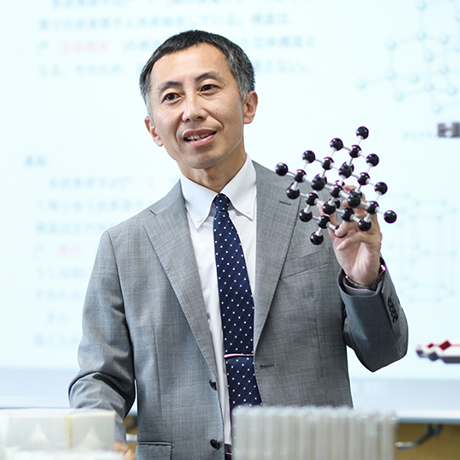

担当教科/音楽 杉山 真也 副校長

浜松学芸高校に着任された経緯を教えてください。

私は、37年間中学校教員として勤めた後、浜松学芸高校の音楽コースにまいりました。ご縁があって、浜松学芸高校の音楽コースにまいりましたので、少しでも日々音楽と向き合う生徒たちのバックアップをしていこうと心に決めて日々過ごしています。

元々、教師という仕事をめざした理由やきっかけを教えてください。

私は音楽大学を卒業後、浜松市立中学校の音楽教員となりました。そこに至る道のりを振り返ると、高校生時代は確固たる目的もなく、何となく日々を過ごしていました。勉強も遊びも中途半端だったので、高校3年で大学受験しましたが、受験した大学は不合格。浪人生活が始まったのですが、そこである声楽の先生と出会い、その先生のご指導、お人柄に感銘し、本腰を入れて音楽大学への勉強を始めました。

1年浪人した後、ある音楽大学に合格しました。大学では声楽を専攻していたのですが、同級生、先輩、後輩の素晴らしさに圧倒される毎日でした。そんな4年間を過ごした後、「地元に帰って学校の音楽の先生となって、音楽の楽しさを伝えられたら…」と思い、教員になりました。

音楽の学びを通して、生徒にどのような面白さや楽しさを感じてほしいですか?

音楽と向き合う中で、自分自身を見つめなくてはならない場面が多く出てきます。また、多くの壁が出てきます。「本当に音楽が好きで、音楽と向き合っているか」が問われる場面です。

そうした壁を一つひとつ乗り越えることを繰り返すことによって、心、技、体が整えられていきます。実は、このことが音楽を学ぶ醍醐味の一つかもしれません。大変なことはいっぱいありますが、それを乗り越えて本当の音楽の楽しさを感じてほしいと思っています。

私は、直接授業で指導することはありません。ただ、生徒がいま持てる力を発揮して頑張っている姿を、私の立場でどう応援することができるかをいつも考えるようにしています。

音楽を学ぶ経験が、社会でどう役立つのでしょうか。また、身につけた能力を活かしてどのように活躍してほしいですか?

著名なピアニストであり指揮者であるダニエル・バレンボイム氏の言葉に、「民主的な社会に暮らす方法を学びたいのならば、オーケストラで演奏するのがよいだろう」というものがあります。これは、楽団の各パート(受け持ち)は、あてがわれた単一の機能を担う部品(パーツ)とは違って、他の演奏者の思いを量りつつ、追従したり、けしかけたり、互いに応じあう中で曲をつくっていく。そうして、他の人のために場所を残しながら、同時に自分の場所を主張することだと説明しています。

音楽コースで学ぶ生徒は、それぞれの専攻で音楽と向き合い、心・技・体を身につけていきます。それと同時に仲間とともに合唱などのアンサンブルにも取り組みます。バレンボイム氏が言っているように、自分のことを主張することは音楽を表現する者にとっては大切なことですが、それと同時にアンサンブルによって、他の者の思いも量っていく力も必要です。これは、まさしく社会の中で生きていく力そのものでもあります。

調和のとれた人間になっていくことで、社会に求められる人材となって活躍してほしいと思っています。

杉山先生が感じる、教師としての喜びは何ですか?

日々、子どもと接する中で、一人ひとりがみんな違った良い部分を持っているのだということを発見することができるとともに、わずかな成長でも身近で感じ取ることができることでしょうか。

改めて、浜松学芸高校にはどんな魅力があると思いますか? 入学を検討している人にメッセージをお願いします。

学芸高校は爽やかで活気がある生徒たちの集まりです。すべてのコースに「色」があります。さまざまな色が混ざり合うと、濁った色になることもありますが、学芸高校はそうではなく、色が混ざった上でより鮮やかな色を放っている学校です。

「自分が何をしたいのか」を見つけ、目的を持って追究していく場が、浜松学芸高校にはあります。「これに取り組んでみよう」というものがある人、ぜひ浜松学芸高校でお待ちしています。