探究創造科 科学情報 コース

- ■ 好奇心を刺激する楽しく深い教材

- ■ 失敗しながら創意工夫できる学びの「余白」

- ■ 社会で役立つジェネリックスキルの育成

将来社会に出た時に、理系と情報系の知識が必要になると考え、サイエンスやプログラミング、エンジニアリングなどを学べる科学情報コースに進学することを決めました。このコースでは、教材としてミニ四駆を使ったり外部の企業の方と協働でプロジェクトを行ったりします。また、正解のないテーマに取り組む機会が多いことも大きな特長です。

テーマの決定も自分たちで行うので、常に興味を持って研究を行うことができます。物事をいろんな角度から見る力が身につくとともに、失敗を次の研究に活かしていく中であきらめない心が養われました。科学情報コースで得た知識や身につけた力を活かし、何かの形で農業に関わる仕事に就くことが将来の目標です。

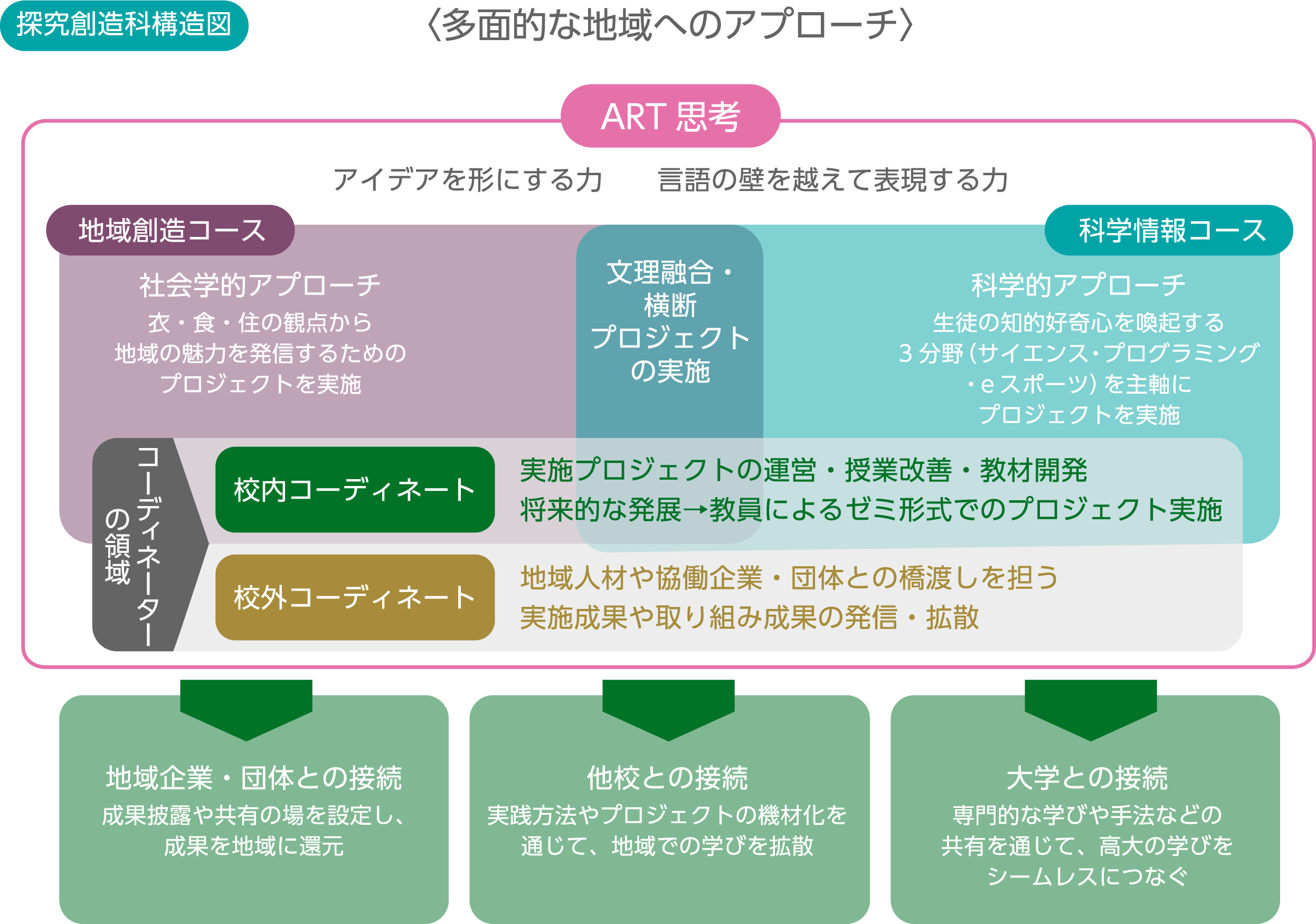

探究創造科とは

探究創造科が取り組む文理共創

探究創造科には、「地域創造コース」「科学情報コース」の2つのコースがあります。それぞれのコースの特長を活かしながら進めていくのが、文理を融合した教科横断的・系統的な学びです。ARTの視点を用いたプロジェクトに取り組み、その成果を地域に還元します。

科学情報コースの特長

自らの好奇心を内観し、探究を続けます

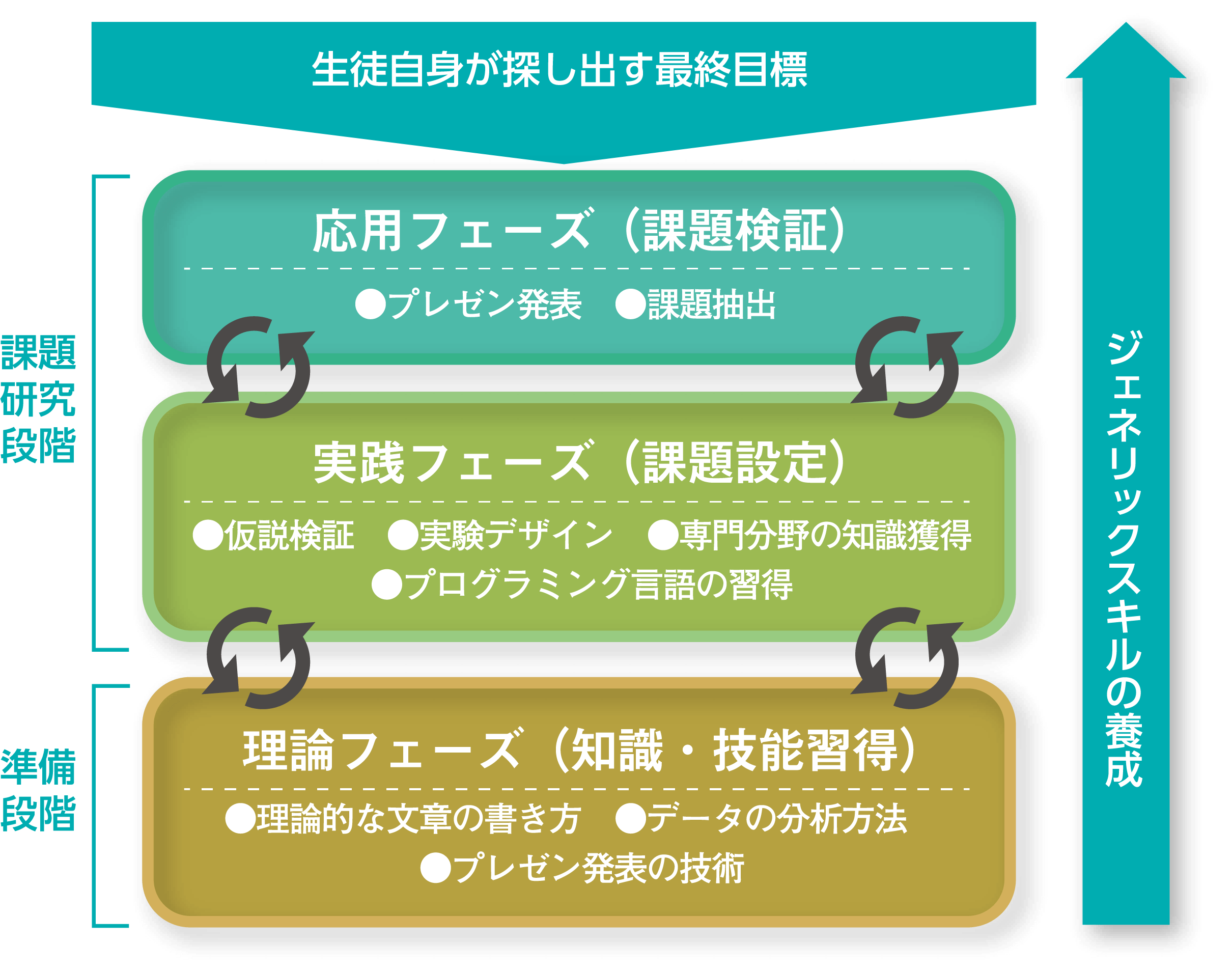

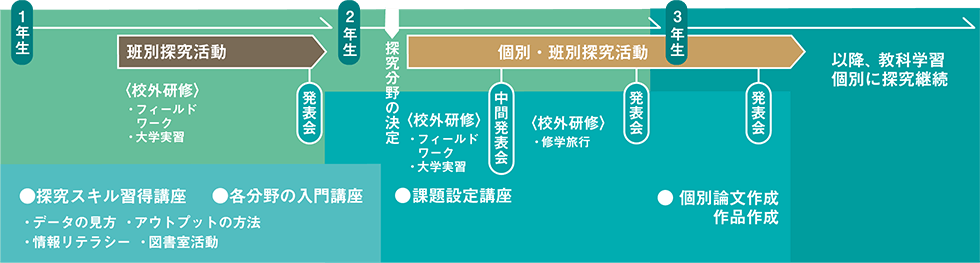

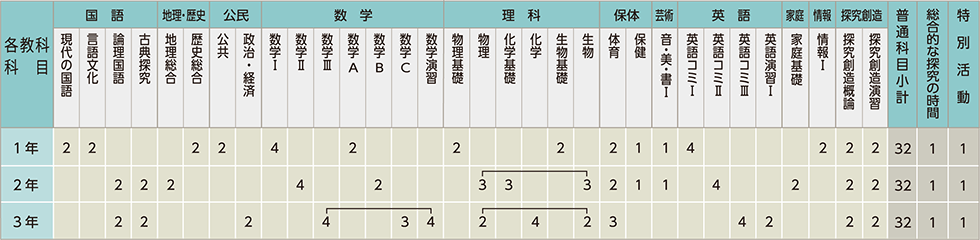

科学情報コースでは、1年次より基礎知識を積み上げつつ、オリジナル科目「探究創造概論」「探究創造演習」の時間を使って、「ポスター発表のノウハウ」「プログラミングの基礎知識」「効果的な機器の使用法」など、今後の研究活動に必要なスキルを習得します。その上で2年次以降各自が設定したテーマで長期的な研究活動に取り組んでいきます。

これからの社会は複雑で不安定なため、「こうすれば大丈夫」という手本が存在しません。そんな時代だからこそ、生徒には自分が本当に好きだと思えること、好奇心を重視して行動して欲しいと考えています。科学情報コースは他人からどう評価されるかではなく、自分が本当に好きだと思えることを重視し、探究できる環境を準備しています。

プロジェクト

実践を通して育てる創造力。

3つのジャンルが学びのフィールドに。

人が新しいことに挑戦する時、その原動力となるのが「好奇心」です。科学情報コースでは、生徒の好奇心を刺激する“入り口”として、「サイエンス」「プログラミング」「エンジニアリング」という3つのジャンルをベースに、多様な教材やアプローチを取り入れたプロジェクトを展開しています。これらの取り組みにおいて大切なのは、方法や操作を覚えることだけではなく、生徒自身が「何を、どう創るか」を考え、実行していくことです。好奇心を起点に、試行錯誤を重ねながら応用や工夫をしていく中で、創造力が発揮されます。こうしたプロジェクトの体験を通して、生徒たちは「ジェネリックスキル(社会人基礎力)」を身につけ、複雑で予測困難な社会を生き抜くための土台を築いていきます。

サイエンス

Science「サイエンス分野」では、調査・実験・分析などを通して、身近な「ふしぎ」や「気づき」から問いを見つけていきます。地域の自然や生き物に着目した自然科学的なアプローチはもちろん、林業をテーマとした材料科学、防災の視点から考える防災科学など、多様な切り口で「科学」に触れることができます。好奇心や探究心を原動力に、チームで協働しながらテーマを深めたり、調査・実験に取り組んだりして、自分だけの問いに挑戦する姿勢を育てていきます。

プログラミング

Programmingプログラミング分野では、Micro:bitなどを活用しながら、プログラミングの基礎的な考え方や、要件定義・設計といった開発の流れを体験的に学びます。センサーやLEDを活用し、自分のアイデアを形にする中で、論理的思考や問題解決力を育てていきます。さらにプログラミングに関心を持った生徒は、「ETロボコン」に挑戦するなど実践的な開発に取り組むことができます。段階的にスキルを高めながら、自分なりのテーマや課題に向き合う中で、チームワークや表現力も育みます。

エンジニアリング

Engineeringエンジニアリング分野では、TAMIYAのミニ四駆を教材に、「ものづくり」の面白さと、試行錯誤のプロセスを体験的に学びます。ミニ四駆は、モーターで駆動する小型の自動車模型で、パーツの組み合わせや改造によって走行性能を変えることができます。「どうすればより速く走らせることができるのか」をテーマに、仮説を立て、繰り返し実験や計測を行いながら、走行結果を分析し、改善を重ねていきます。速さの違いにはどんな要因があるのかを探ることで、科学的な視点や論理的思考力が育まれます。さらに、3Dデザインソフトを使ってミニ四駆のカウル(外装)をデザインし、3Dプリンタで出力する工程では、エンジニアリングに加えて創造性(ART)の視点も学びます。観察・分析・検証を通じて「科学的に考える力」を養いながら、仲間と協働して課題に取り組む中で、将来に活きるジェネリックスキルも身につけていきます。

高校教育

Highschool